BEN HARPER "Welcome to the Cruel World" (Virgin) ★★★★☆

ベン・ハーパー『ウェルカム・トゥ・ザ・クルーエル・ワールド』

Links: iTunes / Amazon / Rakuten

この "Welcome to the Cruel World" はアメリカ人男性シンガー・ソングライター、ベン・ハーパー(Ben Harper)のファースト・アルバムで、リリースされたのは1994年なので今年で20周年ということになる。まぁ、実際のリリースは2月なので厳密にはもう約半年過ぎちゃってるわけで、別に20周年ってタイミングでどうこうというわけじゃないんだけど。ただ、もともと個人的にはすごく好きだったんだけど、最近、改めて聴き直したらすごくグッときちゃって、でも、ちゃんと読めるようなレビューとかを(少なくともインターネット上では)あまり見かけないんで、ちょっと整理しておこうかな、と。

なんでグッときちゃったかっていうと、単純に、2014年に聴いても作品が持つパワーが衰えてないから。だって、アルバム自体が「無慈悲な世界へようこそ」なんてアイロニカルなタイトルで、1992年に LA で起こった暴動(Link: Wikipedia)の発端(これだけが原因と断定できないけど、トリガーのひとつであったことは間違いない)になったロドニー・キング事件をモチーフに、マーティン・ルーサー・キング Jr.(Martin Luther King Jr.)を引き合いに出して「マーティンの夢はロドニーの最悪の悪夢になった」なんて歌う "Like A King" とか、同じくマーティン・ルーサー・キング Jr. の1962年のワシントン大行進を想起させる「世界を変えたいなら、未来を過去のようにしてはならない。教えてくれ。オレたちは何マイル行進しなきゃならないんだ」なんて歌詞の "How Many Miles Must We March" なんて曲が収録されてるんだけど、20年経った2014年になっても本質的には状況も問題も悲しくなるくらい変わってないから。こないだミズーリ州ファーガソンで起こったことなんかがすぐに思い浮かぶけど、別にアメリカに限った話じゃなくて、ヨーロッパも中東もアジアも(もちろん日本も)同じ問題を抱えてて、むしろ状況は悪化してると思うんで。海外でも日本でもいろんな案件でデモが頻発してて、デモって行為自体はもっともプリミティヴな市民の民主的意思表明としてどんどんやったほうがいいと思ってるけど、でも、やっぱり「あと何マイル行進すればいいんだよ?」って思っちゃうことがないとは言えないところもあったりするんで。

サウンド的には、古臭いくらいオーセンティックなアコースティック・ブルーズをベースに、シンプルな演奏と味があるヴォーカルを聴かせるっていう至ってオーソドックスなスタイル。後の作品ではブルーズ / ロック / フォークをベースに、ゴスペルとかソウル / ファンクとかレゲエとかのフレイヴァーが混ざることもあるけど、このアルバムではロック色は薄めで、あくまでもブルーズ〜フォークって印象。このアルバムがリリースされた当時、(少なくとも日本では)「黒いライ・クーダー(Ry Cooder)」なんて、今となっては如何なものかって思っちゃうような表現で紹介されてたし。まぁ、もともと、「最先端の新しいスタイル」ってタイプではなく、むしろ「今時、新しい(若い)アーティストでこんな昔っぽい音だってことが(他にはあまりいないから)新鮮」って点が特徴(のひとつ)で、その特徴(= 珍しさ)は20年経った今でもやっぱり変わってないって言えるんじゃないかな。だから、今、聴いても全然フレッシュというか。

サウンド面での最大の特徴は、ギターに似た形状で座った膝の上にのせて演奏するワイゼンボーン。厳密には、ワイゼンボーン(Weissenborn)ってのは楽器の名前じゃなくて、ハーマン・ワイゼンボーン(Hermann Weissenborn)って人が作ったラップ・スライド・ギターのブランド名らしいんだけど、現在はこのタイプのモノ自体をワイゼンボーンって呼んじゃうことが多いらしい。で、ウィキペディアの英語版のページ(Link: Wikipedia)を見ると、現在の代表的な演奏者の1人としてベン・ハーパーが載ってたりするんでまさに特徴だと言えるってことだと思うんだけど、ベン・ハーパーのブルージーなサウンドと味があるヴォーカルにはまさにピッタリで、絶妙なポイントで効果的に使われてるのがすごく印象的だったりする(このアルバムを聴くまでワイゼンボーンなんてほとんど知らなかったんだけど)。

今年の2月に、アルバム・リリースから20周年のタイミングで短いインタビューとタイトル・トラックのスタジオ・ライヴをフィーチャーした "Ben Harper - Welcome to the Cruel World (20th Anniversary)" って映像が公開されてるんだけど、ここでもワイゼンボーンを演奏してる。

このアルバムとの個人的なファースト・コンタクトが何だったかは今となっては全然覚えてないけど(まぁ、当時のことだからたぶん何かの雑誌で知ったんだと思うけど)、なぜかリリースされたときにわりとすぐに買ってて、アルバムの1曲目の "The Three of Us" って約2分半のインストゥルメンタルを聴いた時点ですっかり気に入っちゃったのはよく覚えてる。当時は、もうすっかりイギリスを中心としたヨーロッパのクラブ・ミュージックにどっぷりハマってて、ロック〜オルタナティヴ系のモノとかはそれほど熱心に聴いてなかったんだけど、ロックやブルーズを含むルーツ・ミュージックはわりと聴いてはいたんで、けっこう抵抗なく聴けちゃったような気がする(よく覚えてないけど)。

アルバムの中には何曲か比較的アップテンポで明るめな曲(あくまでも '比較的' だけど)も入ってたりはするけど、全体としてはかなり渋いっていうか、前述の "Like A King" みたいなヘヴィーなテーマの曲も入ってるし、まぁ、ブッチャけ、地味なアルバムって印象は拭えないかな。個人的には、その地味だけど聴けば聴くほどジワジワくる感じに魅かれたんだけど。

もう1曲、(シークレット・トラックを除くと)アルバムの最後に収録されてる "I'll Rise" には触れとく必要があるかな。この曲はマヤ・アンジェロウ(Maya Angelou)の1978年の詩 "Still I Rise" をベースにしつつ、一部リリックを自分(= 男性)の視点に置き換えて曲に仕上げたなかなか意欲的な曲(クレジットも共作って表記になってる)。今年の5月に86歳で他界したマヤ・アンジェロウは、公民権運動に参加したアフロ・アメリカン女性詩人・活動家で、映像制作に携わったり教鞭をとったりと多岐に渡る活動でアフロ・アメリカン社会(特にアフロ・アメリカン女性)に大きな影響力を及ぼしてきたことで知られてて、自身でも音楽活動をしてたアーティストでもあり、音楽(特にアフロ・アメリカン・ミュージック)シーンにも多大なインスピレーションを与えてきた人物で、アフロ・アメリカン・カルチャーを代表するアイコンの1人って言える。例えば、コモン(Common)の2011年リリースのアルバム "The Dreamer / The Believer"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)に収録されてる "The Dreamer"(Link: YouTube)にゲスト参加してたし、アリシア・キーズ(Alicia Keys)の2001年リリースのデビュー・アルバム "Songs in A Minor"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)に入ってる "Caged Bird"(Link: YouTube)はマヤ・アンジェロウの詩 "I Know Why The Caged Bird Sings" をベースにしてるし、カニエ・ウェスト(Kanye West)の2005年リリースの "Late Registration"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)収録の "Hey Mama"(Links: YouTube)のリリックでも言及されてたりする。ベン・ハーパーがデビュー・アルバムでこういう試みをしたこと自体、アーティストとしてのある種のスタンスの表明とも取れたし、キャラクターを形作る要素としてもなかなかユニークな印象だった(個人的には、マヤ・アンジェロウについてより深く知ろうと思うキッカケのひとつにもなったし)。

実は、この "Welcome to the Cruel World" のリリース後にベン・ハーパーは来日も果たしてて、渋谷のクラブ・クワトロでのライヴを観た。とは言っても、ライヴを観た記憶(素晴らしかった印象は残ってる)はあるけど詳細は覚えてるわけもなく、それが何年だったかも覚えてなかったんだけど、ベン・ハーパーのオフィシャル・サイトにはなんと過去のツアー・スケジュール(しかもセットリスト付き)なんてモノがアーカイヴされてて、そこで確認したところ1995年の2月に来日してて、26日にスペース・シャワーで(3曲しか演奏してないので、おそらく番組内のスタジオ・ライヴ的なモノ?)、27・28日に渋谷のクラブ・クワトロで確かにライヴをやってるんで、そのどちらかを観たってことになる。当然、そのどちらかまでは覚えてるわけがないんだけど、音楽ジャーナリストの花房浩一氏のウェブサイトを見たら、ベン・ハーパーの記事(セカンド・アルバムの "Fight For Your Light" のライナーノーツなのかな?)に以下の述があって、実際に観に行ったライヴは2日目の28日のライヴだったことがわかった。

ちなみに余談になるが、来日公演初日に阪神大震災の現状を伝えると、その翌日からベンが募金運動を始めている。これも彼の姿勢や人柄を端的に示すエピソードだろう。「役所や組織なんて信じちゃいないから、本当に困っている人たちの下へ自分の手でこの金を届けたいんだ。そりゃ、僕を見て頭のヘンなのがやって来たと思う人がいるかもしれないけど、そんなこと、どうでもいいから」と、結局、彼は日本を離れる日の朝、神戸に出かけ、ツアーで集めた金を現地の人々に手渡している。なかには「誰だこれは?」といった目で彼を見た人もいたらしい。が、同時に涙を流して喜んでくれた人もいたという。おそらく、どこの音楽雑誌も新聞もこんな話を書いてはいないだろうが、少なくともこのアルバムを手に入れたベンのファンにはこの話を知らせておきたいと思うのだ。

ー 花房浩一 The Voice Of Silence "Ben Harper - Fight For Your Mind" より

花房氏も「自閉症的なプルーズ愛好家が躍起になって守ろうとしている古典的なブルーズの世界は微塵も感じなかった。それよりも、そこで強烈に自己主張をしているのはラップからレゲエ、ファンクやロックを全身に吸収したコンテンポラリーな言葉や音楽性だ」って書いてるけど、確かにライヴはいい意味でメチャメチャラフで、確かにちょっとボブ・マーリー(Bob Marley)っぽさがあり(もちろん、褒めすぎだと思うけど)、ブルーズを同時代的な感覚で演ってるって感覚はすごくフレッシュだった。"Welcome to the Cruel World" を聴いて、このライヴを観て、もう、完全にヤラれちゃったっていうか、'同時代性を強く感じさせるユニークなブルーズ・マン' として、その動向を追い続けずにはいられないアーティストになっちゃった感じだったかな。

そういえば、別に何の関連性もないけど、エルヴィス・コステロ(Elvis Costello)が1984年に "Goodbye Cruel World"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)なんてタイトルのアルバムを出してて、「'さよなら' かと思ってたら 'ようこそ' なのかよ」なんて思った記憶もある。まぁ、シニカルで皮肉屋のエルヴィス・コステロの言うことを言葉通りになんて受け取ることなんてもちろんできないんだけど、でも、当時の空気感として、シニカルな皮肉屋の持って回ったような表現よりも直球で青臭い言葉のほうがグッときたのは確かかな。まぁ、若さもあったんだろうけど、でも、20年経って改めて聴き直してみてもやっぱりグッときちゃうし、当時、グッときちゃった直感のようなモノは間違ってなかったのかな? なんて思ったりもする。

ベン・ハーパー『ウェルカム・トゥ・ザ・クルーエル・ワールド』

BEN HARPER "Welcome to the Cruel World"

* * * * * * *

ベン・ハーパーは1969年生まれなので、世代的にはちょっと上だけど、まぁ、デビューから今までのキャリアを一通りリアルタイムで追ってきたって意味で '同時代感がある' 数少ないアーティストの1人って言える。アフロ・アメリカンとネイティヴ・アメリカン(チェロキー)の血を引く父親とユダヤ系の母親の間に生まれて、5歳のときに両親が離婚して以降は母親の元で育てられてて、生まれ育ったのは1970〜1980年代のカルフォルニア。個人的には、この辺りの要素がベン・ハーパーの音楽性のユニークなオリジナリティにつながるファクターなのかな? と思ってる(詳細は後述)。

オリジナルのスタジオ・アルバムは1994年の "Welcome to the Cruel World" 以降、以下のように今年までに12枚リリースしてる。

- Ben Harper "Welcome to the Cruel World" (1994)

- Ben Harper "Fight For Your Mind" (1995)

- Ben Harper "The Will To Live" (1997)

- Ben Harper & the Innocent Criminals "Burn To Shine" (1999)

- Ben Harper "Diamonds On the Inside" (2003)

- Ben Harper & The Blind Boys of Alabama "There Will Be A Light" (2004)

- Ben Harper "Both Sides of the Gun" (2006)

- Ben Harper & the Innocent Criminals "Lifeline" (2007)

- Ben Harper & Relentless7 "White Lies For Dark Times" (2009)

- Ben Harper "Give Till It's Gone" (2011)

- Ben Harper with Charlie Musselwhite "Get Up!" (2013)

- Ben & Ellen Harper "Childhood Home" (2014)

ベン・ハーパー名義以外の作品として、1999年の "Burn To Shine" と2007年の "Lifeline" はベン・ハーパー & ジ・イノセント・クリミナルズ(Ben Harper & the Innocent Criminals)名義、2009年の "White Lies for Dark Times" はベン・ハーパー & リレントレス・7(Ben Harper & Relentless7)名義になってるけど、それぞれのバンドは当時のツアー / レコーディングのメンバーなので、名義の使い分けに何か明確な意図があるのか単にそのときの気分の問題なのかはわからないけど、まぁ、大きな意味でベン・ハーパーの(ソロもしくはリーダー)アルバムと呼んで差し支えないはず。

異色なのはそれ以外の3枚で、2004年の "There Will Be A Light" はザ・ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマ(The Blind Boys of Alabama)、2013年の "Get Up!" はチャーリー・マッスルホワイト(Charlie Musselwhite)、今年リリースされた "Childhood Home" は実母のエレン・ハーパー(Ellen Harper)との共作アルバムとしてリリースされてるんだけど、この組み合わせがなかなか興味深い。

ザ・ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマは1940年代から活動している伝説的なヴォーカル・グループで、アフロ・アメリカンのルーツ・ミュージックであるゴスペル / スピリチュアル / ブルーズの歴史や伝統を体現してきたといっても過言ではないアーティスト。チャーリー・マッスルホワイトは1960年代から活躍するブルース・ハープ奏者 / シンガーで、ヨーロッパ系アメリカ人でありながらメンフィスやシカゴなどで多くのアフロ・アメリカンのアーティストと共演してきたブルーズ・マン。どちらもまさにリヴィング・レジェンドと呼ぶに相応しいアーティストで、ベン・ハーパーのサウンドとルーツを考えると別に驚くような組み合わせではないけど、でも、これだけ世代の違うアーティストとコラボレーションするっていうのはやっぱり珍しいし、ベン・ハーパーのキャリアのユニークな特徴であることは間違いない(ちなみに、"There Will Be A Light" は2005年のグラミー賞でベスト・トラディショナル・ソウル・ゴスペル・アルバムに、"Get Up!" は今年のグラミー賞でベスト・ブルーズ・アルバムに輝いている)。

|

| Ben (left) and Ellen (right) at Folk Music Center workshop |

ちなみに、"Childhood Home" のリリースのタイミングで "a house is a home" って約17分のショート・ドキュメンタリーも公開されてるんだけど、2人がこのアルバムについて語ってるだけじゃなく、ザ・フォーク・ミュージック・センター・アンド・ミュージアムの様子もわかってすごく興味深い(全然関係ないけど、この映像を観てたら、「最近のベン・ハーパーって、格闘家の佐藤ルミナにちょっと似てね?」なんて思っちゃった)。

ザ・フォーク・ミュージック・センター・アンド・ミュージアムにはライ・クーダーやデヴィッド・リンドレー(David Lindley)、タジ・マハール(Taj Mahal)といったミュージシャンたちも顔を出してたなんて話を聞くと、音楽的にかなり恵まれた環境だったらしいことがうかがえるし、この環境だからこそベン・ハーパーがベン・ハーパーたり得たんだってことは容易に想像ができる。

つまり、(「黒いライ・クーダー」なんて言われた通り)アフロ・アメリカンでありながら(ベン自身はかなりライト・スキンだけど、一般的にアメリカ社会ではアフリカ系の血が入っていればアフロ・アメリカンと見做される)、ヨーロッパ系 / ユダヤ系である母方の家族の中で、一般的にはヨーロッパ系の音楽とされるフォーク / カントリー / トラディショナルに囲まれて育ったってこと。この経歴はなかなかユニークだし、そこに1969年生まれって時代性とカルフォルニアって地域性を加味すると、ベン・ハーパーの音楽的なキャラクターがかなり見えてくる感じがする。

1969年生まれってことは人格形成期を過ごしたのは1970〜1980年代なんだけど、環境からも想像できるようにかなり早熟だったようで、9歳だった1978年にボブ・マーリーとピーター・トッシュ(Peter Tosh)のライヴを観ているんだとか(Link: YouTube)。また、上述の花房氏のウェブサイトの文章での発言でも、ロバート・ジョンソン(Robert Johnson)やミシシッピ・ジョン・ハート(Mississippi John Hurt)から、ボブ・マーリー、ジミ・ヘンドリクス(Jimi Hendrix)、ウッディ・ガスリー(Woody Guthrie)、ラン・DMC(Run DMC)といった名前を挙げてるし、特にヒップ・ホップに関しては「ヒップ・ホップに敬意の念を感じるんだよ。だって、あれは進化を続けるブルーズやフォークじゃないか。最近じゃフォークって言葉を使うのに気恥ずかしさを感じる連中が多いけど、僕から見れば、ピーター・ポール & マリー(Peter, Paul & Mary)がフォークであったように、パブリック・エネミー(Public Enemy)もフォークさ。ところが、フォークもブルーズもある種の檻に入れられてるんだよ。12小節がどうしたとか、そんなのどうだっていいじゃないか。確かにマディ・ウォータース(Muddy Waters)やロバート・ジョンソンはそうだったさ。でも、それは彼らの時代の彼らのブルーズなんだ。だったら、自分が生きている今の時代のブルーズを演るべきじゃないか」なんて言ってたりもする。つまり、フォーク / カントリー / トラディショナルに囲まれて育ち、アフロ・アメリカンのルーツ・ミュージックにも強く魅かれつつ、ロックやレゲエといった少し前の世代の音楽や同時代の新しい音楽の代表格であるヒップ・ホップからも刺激を受けた、と。だからこそ、オーセンティックなサウンドのようでいて、同時にあくまでも90年代以降っていう同時代性を感じさせるような、さまざまな要素がナチュラルにユニークなバランスで取り入れられたハイブリッドな個性が育まれたのかなと思えてくる。よりオーガニックなサウンドを指向したのは、カルフォルニアって地域性ならではのような気もするし(もちろん家族の音楽性の影響が大きいんだろうけど)。

|

| Ben Harper and Tom Freund / Pleasure and Pain |

- Ben Harper and Tom Freund / Pleasure and Pain (1992)

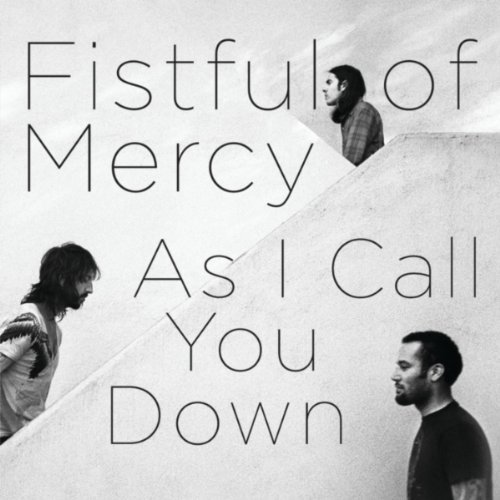

- Fistful Of Mercy / As I Call You Down (2010)

- Ben Harper / By My Side (2012)

ちなみに、2012年の "By My Side"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)はベスト盤っていうか、メロウな曲を集めたバラード集的なコンピレーションなのでディスコグラフィ的にはそれほど重要じゃないかな(2010年の "As I Call You Down" はちょっと特殊な作品なので詳しくは後述)。

ベン・ハーパーのキャリアを紹介するとき、しばしば目にするのが「アメリカ本国よりもヨーロッパ(特にドイツやフランス)やオセアニアで人気が高い」的な表現だったりする。確か、90年代後半くらいには「"Welcome to the Cruel World" は世界的にあまりヒットしなくて、"Fight For Your Mind" でジワジワと支持を集めるようになり、"The Will To Live" 〜 "Burn To Shine" 辺りでだいぶ評価が定着した」みたいな言われ方をしてたのを覚えてる。古くはジミ・ヘンドリクスの時代から、80〜90年代辺りだとリヴィング・カラー(Living Colour)、レニー・クラヴィッツ(Lenny Kravitz)等がそうだったけど、その音楽性と肌の色の組み合わせから、アメリカより先に(もしくは大きな)評価をヨーロッパ等の国外で得る(アメリカ国内では一部での人気・評価にとどまる)って例は珍しくなかったわけだけど、ベン・ハーパーもそういうケースだったって言えるのかな。改めてチャートを見てみても、確かにそれほど芳しい感じでないし(ヨーロッパやオセアニアでは一桁の順位だけどアメリカでは二桁)。ただ、オフィシャル・サイトのツアーのアーカイヴを見るとかなり精力的に(日本を含む)世界中をツアーしてて、当時はブルーズ〜フォーク的な文脈よりもロック〜ジャム・バンド的なシーンでライヴ・アーティストとして高く評価されてた印象があった。つまり、当時の評価としては「クオリティの高い作品と確かなライヴ・パフォーマンスで世界中の音楽好きの間では一定の評価を確立したけど、決してアメリカ国内のメインストリームで成功してたわけじゃなく、'(文字通りの意味で)オルタナティヴなアーティスト' として高く評価されてた」って感じだったって言えるんじゃないかな。

ただ、その後、2006年にリリースした "Both Sides of the Gun" はアメリカでも7位にチャート・インしてて、ヨーロッパやオセアニアでは軒並みトップ3に入ってたりする。アーティストとしてひとつ上のレベルの認知・評価を得たってことになると思うけど、個人的には、その大きな要因(のひとつ)はジャック・ジョンソン(Jack Johnson)との交流(及び彼が作った新しいシーン = マーケットからの支持の獲得)なんじゃないかと思ってる(もちろん、2005年に "There Will Be A Light" でグラミー賞を穫った影響もあるんだろうけど)。

ベン・ハーパーのキャリアの大きなポイントとして、まだ "Pleasure and Pain" をリリースする前の時期に、地元で演奏してたときにたまたま会ったタジ・マハールにフックアップされてツアーに参加したってエピソードがある。確かに "Welcome to the Cruel World" のリリース時のレヴューとかにも「タジ・マハールのツアー・メンバーとして経験を積み…」みたいに紹介されてた気がする(この経験が直接デビューにつながったのかは定かではないけど)。で、似たような感じ(立場は逆だけど)で、実はジャック・ジョンソンのデビューにはベン・ハーパーが一役買ってたりする。その辺りの事情はマーク・シャピロ(Marc Shapiro)の著作『ジャック・ジョンソン 終わりなき夢の波間に(Natural Born Man The Life of Jack Johnson)』(Links: Amazon / Rakuten)で詳しく描かれてるけど、ベン・ハーパーがジャック・ジョンソンをフックアップしたことが、後のジャック・ジョンソンのミュージシャンとしてのキャリアに大きな影響を与えたことは間違いない。ジャック・ジョンソンがまだサーフ・ムービーの制作をしてて、その撮影旅行(サーフ・トリップ)中に特に目的もなく作ってた曲を自身の映像作品の BGM として使い、そうしてできた曲を何曲か収めたコピーがサーファー界隈を中心にジワジワと広がってた頃、ライヴ活動もしてたこともあってその界隈ではそれなりに名前は知られてたものの、ミュージシャンとしての活動を中心に生きていくつもりはなかったジャック・ジョンソンをレコーディングするように促し、自身のツアーのフロント・アクトに起用したのがベン・ハーパーだったんだから。ジャック・ジョンソン自身ももともとベン・ハーパーのファンだったということで、まるで、かつてのタジ・マハールとベン・ハーパーの関係のように、尊敬するアーティストにフックアップされるカタチで本格的に音楽の世界に足を踏み入れて、デビューを果たしたってことになる。ちなみに、このときにレコーディングされたのが 2001年リリースの "Brushfire Fairytales"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)。発売したのはベン・ハーパーの元 A&R とマネージャーが設立したレーベルで、ベン・ハーパーも "Flake" で客演してる。

もちろん、この時点では知名度もキャリアもベン・ハーパーのほうが上だったけど、ジャック・ジョンソンが2003年にリリースしたセカンド・アルバム "On And On"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)は US チャートで3位に輝き、瞬く間に2000年代以降の音楽シーンを代表するトップ・アーティストになっちゃったわけで、言ってみれば、少なくとも一般的なレベルでの2人の立場は完全に入れ替わったってことになる。まぁ、それはあくまでも '一般的なレベル' での話で、パーソナルなレベルではライヴで共演したり共作したりしてたわけで、それほど変わったわけじゃなかったっぽいけど。ただ、そういう活動が今度は逆にベン・ハーパーを「(文字通りの意味で)オルタナティヴなアーティスト」からもうひとつレベルに引き上げたというか、結果的に今度はジャック・ジョンソンがベン・ハーパーをフックアップしたカタチになって、それが結果として "Both Sides of the Gun" の好セールスにも影響したんじゃないかな、と。2006年にジャック・ジョンソンがリリースしたサウンドトラック "Sing-A-Longs and Lullabies for the film Curious George"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)にも参加してるし、ジャック・ジョンソンが地元のハワイで開催したコクア・フェスティバル(Kokua Festival)にも参加してるし(ボブ・マーリーの "High Tide Or Low Tide" をカヴァーしてる)。

ジャック・ジョンソンってアーティストもなかなかユニークな存在で(機会があればそのユニークさが何なのかキチンと整理してみたい気はする)、演ってるサウンド自体は別に真新しいわけでも何でもなくて、むしろオーソドックスでオーセンティックなサウンドなのに、その存在感がすごく同時代的でフレッシュでユニークで、そのユニークさがそれまでにはありそうでなかった新しいシーン(単にサーフ・ミュージックと呼ばれがちだけど、90年代頃までのサーフ・ミュージックのイメージとは確実に一線を画してると思う)を生み出したんだと思うけど、実はそんなジャック・ジョンソンの特徴はすごくベン・ハーパーの特徴ともすごく似てて、でも、ジャック・ジョンソンの生み出したシーン(= マーケット)は、それまで「(文字通りの意味で)オルタナティヴなアーティスト」としてのベン・ハーパーを支えてきた層とは絶妙に重なってなくて、だからこそ、それまでのベン・ハーパーのファン層にジャック・ジョンソンとの関係性が新たなファンを '上積み' することになったんじゃないかな、と。もちろん、「もともとそこには戦略や打算があって、上手くやっただけなんじゃね?」なんて意地悪な見方もできなくはないけど、仮にあったとしても見る目があったってことだし、別にベン・ハーパーが演ってたことは変わってなかった(ジャック・ジョンソンのファンに迎合するために何かを変えたわけじゃない)わけだし、まぁ、音楽的な親和性を考えるとそうとは思えないほど自然なつながりに見えるし。それに「若いアーティストが自分が売れた後に自分が影響を受けた年上のアーティストをフックアップして、お互いにいい相乗効果を生み出す」っていうオアシス(Oasis)とポール・ウェラー(Paul Weller)のような関係は、音楽ファンとしては(特にどちらもしくは両方のアーティストが好きなら)やっぱり見ていてちょっと嬉しくなっちゃうし。

ベン・ハーパーのキャリアを紹介するとき、しばしば目にするのが「アメリカ本国よりもヨーロッパ(特にドイツやフランス)やオセアニアで人気が高い」的な表現だったりする。確か、90年代後半くらいには「"Welcome to the Cruel World" は世界的にあまりヒットしなくて、"Fight For Your Mind" でジワジワと支持を集めるようになり、"The Will To Live" 〜 "Burn To Shine" 辺りでだいぶ評価が定着した」みたいな言われ方をしてたのを覚えてる。古くはジミ・ヘンドリクスの時代から、80〜90年代辺りだとリヴィング・カラー(Living Colour)、レニー・クラヴィッツ(Lenny Kravitz)等がそうだったけど、その音楽性と肌の色の組み合わせから、アメリカより先に(もしくは大きな)評価をヨーロッパ等の国外で得る(アメリカ国内では一部での人気・評価にとどまる)って例は珍しくなかったわけだけど、ベン・ハーパーもそういうケースだったって言えるのかな。改めてチャートを見てみても、確かにそれほど芳しい感じでないし(ヨーロッパやオセアニアでは一桁の順位だけどアメリカでは二桁)。ただ、オフィシャル・サイトのツアーのアーカイヴを見るとかなり精力的に(日本を含む)世界中をツアーしてて、当時はブルーズ〜フォーク的な文脈よりもロック〜ジャム・バンド的なシーンでライヴ・アーティストとして高く評価されてた印象があった。つまり、当時の評価としては「クオリティの高い作品と確かなライヴ・パフォーマンスで世界中の音楽好きの間では一定の評価を確立したけど、決してアメリカ国内のメインストリームで成功してたわけじゃなく、'(文字通りの意味で)オルタナティヴなアーティスト' として高く評価されてた」って感じだったって言えるんじゃないかな。

ただ、その後、2006年にリリースした "Both Sides of the Gun" はアメリカでも7位にチャート・インしてて、ヨーロッパやオセアニアでは軒並みトップ3に入ってたりする。アーティストとしてひとつ上のレベルの認知・評価を得たってことになると思うけど、個人的には、その大きな要因(のひとつ)はジャック・ジョンソン(Jack Johnson)との交流(及び彼が作った新しいシーン = マーケットからの支持の獲得)なんじゃないかと思ってる(もちろん、2005年に "There Will Be A Light" でグラミー賞を穫った影響もあるんだろうけど)。

|

| Ben Harper (left) and Jack Johnson (right) |

もちろん、この時点では知名度もキャリアもベン・ハーパーのほうが上だったけど、ジャック・ジョンソンが2003年にリリースしたセカンド・アルバム "On And On"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)は US チャートで3位に輝き、瞬く間に2000年代以降の音楽シーンを代表するトップ・アーティストになっちゃったわけで、言ってみれば、少なくとも一般的なレベルでの2人の立場は完全に入れ替わったってことになる。まぁ、それはあくまでも '一般的なレベル' での話で、パーソナルなレベルではライヴで共演したり共作したりしてたわけで、それほど変わったわけじゃなかったっぽいけど。ただ、そういう活動が今度は逆にベン・ハーパーを「(文字通りの意味で)オルタナティヴなアーティスト」からもうひとつレベルに引き上げたというか、結果的に今度はジャック・ジョンソンがベン・ハーパーをフックアップしたカタチになって、それが結果として "Both Sides of the Gun" の好セールスにも影響したんじゃないかな、と。2006年にジャック・ジョンソンがリリースしたサウンドトラック "Sing-A-Longs and Lullabies for the film Curious George"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)にも参加してるし、ジャック・ジョンソンが地元のハワイで開催したコクア・フェスティバル(Kokua Festival)にも参加してるし(ボブ・マーリーの "High Tide Or Low Tide" をカヴァーしてる)。

ジャック・ジョンソンってアーティストもなかなかユニークな存在で(機会があればそのユニークさが何なのかキチンと整理してみたい気はする)、演ってるサウンド自体は別に真新しいわけでも何でもなくて、むしろオーソドックスでオーセンティックなサウンドなのに、その存在感がすごく同時代的でフレッシュでユニークで、そのユニークさがそれまでにはありそうでなかった新しいシーン(単にサーフ・ミュージックと呼ばれがちだけど、90年代頃までのサーフ・ミュージックのイメージとは確実に一線を画してると思う)を生み出したんだと思うけど、実はそんなジャック・ジョンソンの特徴はすごくベン・ハーパーの特徴ともすごく似てて、でも、ジャック・ジョンソンの生み出したシーン(= マーケット)は、それまで「(文字通りの意味で)オルタナティヴなアーティスト」としてのベン・ハーパーを支えてきた層とは絶妙に重なってなくて、だからこそ、それまでのベン・ハーパーのファン層にジャック・ジョンソンとの関係性が新たなファンを '上積み' することになったんじゃないかな、と。もちろん、「もともとそこには戦略や打算があって、上手くやっただけなんじゃね?」なんて意地悪な見方もできなくはないけど、仮にあったとしても見る目があったってことだし、別にベン・ハーパーが演ってたことは変わってなかった(ジャック・ジョンソンのファンに迎合するために何かを変えたわけじゃない)わけだし、まぁ、音楽的な親和性を考えるとそうとは思えないほど自然なつながりに見えるし。それに「若いアーティストが自分が売れた後に自分が影響を受けた年上のアーティストをフックアップして、お互いにいい相乗効果を生み出す」っていうオアシス(Oasis)とポール・ウェラー(Paul Weller)のような関係は、音楽ファンとしては(特にどちらもしくは両方のアーティストが好きなら)やっぱり見ていてちょっと嬉しくなっちゃうし。

2006年の "Both Sides of the Gun" 辺りから認知度・評価のレベルがひとつ上がったと思えるエピソードのひとつがこの映像。2007年の NBA ファイナルで国歌を担当したんだけど、'国歌斉唱' ではなく、メチャメチャベン・ハーパーらしいカタチで国歌を '演奏' してる。NBA ファイナルで国歌を任させるってこと自体、国民的ミュージシャンであることの証しだし、こういうカタチで演奏しちゃう(それを許しちゃう)ところもさすがだなと思っちゃう(だって、例えばこんなカタチで『君が代』が演奏されることが許容されるとはとてもじゃないけど思えないし)。

今回、このエントリーを書くにあたって改めてディスコグラフィを全部聴き直してみたんだけど、基本的には駄作はない。まぁ、それほど新しいことにトライするタイプではないから大失敗する危険性は高くないとも言えるんだけど。これまでは、好きなアルバムは "Welcome to the Cruel World" と "There Will Be A Light" と "Both Sides of the Gun" とフィストフル・オブ・マーシー(Fistful Of Mercy)名義の "As I Call You Down" って思ってたんだけど、改めて聴き直してみたらけっこうどれも捨てがたいなって思っちゃった。

|

| Ben Harper "Both Sides of the Gun" |

まぁ、「アコースティックでブルージー / フォーキー」か「ハードでファンキーな」・「ロック色が濃い」かと言われれば、個人的には前者の傾向が強いモノのほうが好みではあるんだけど、後者の魅力も存分に(しかも絶妙な比率で)楽しめるこのアルバムは、やっぱキャリア屈指の1枚って言えるんじゃないかな。

|

| Ben Harper and The Blind Boys of Alabama "There Will Be A Light" |

ベン・ハーパーとザ・ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマはライヴでもたくさん共演してて(アルバム発売前のフジ・ロック・フェスティバルのステージでも共演したんだとか。観てないけど)、アポロ・シアターでの2004年10月12日のライヴを収録した "Live at the Apollo" の音源(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)と映像で2005年にリリースされてる。

ライヴ・アルバムについては、ベン・ハーパーはこれまでに以下の5枚リリースしてて、上述のザ・ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマとのライヴ・アルバム以外に、チャーリー・マッスルホワイトとのライヴ・アルバムもリリースしてるところもベン・ハーパーらしいところかな。

- Ben Harper and the Innocent Criminals / Live From Mars (2001)

- Ben Harper and The Blind Boys of Alabama / Live at the Apollo (2005)

- Ben Harper & the Innocent Criminals / Live at Twist & Shout (2007)

- Ben Harper and Relentless7 / Live from the Montreal International Jazz Festival (2010)

- Ben Harper with Charlie Musselwhite / Live from the Granada Theater: Dallas, Texas September 10, 2013 (2013)

|

| Ben Harper and the Innocent Criminals "Live From Mars" |

上に挙げたアルバム以外についてサクッと触れておくと、"Welcome to the Cruel World" のから短いインターバルでリリースされた1995年のセカンド・アルバム "Fight For Your Mind"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)は、基本的にファースト・アルバムの路線を踏まえつつ、サウンド的にバリエーションを広げながら全体的によりスケール・アップした印象かな。特に、"Give A Man A Home" と "By My Side" みたいな泣きのバラードとか、ストリングスをフィーチャーした約6分の "Power of the Gospel"、さらに12分近い長尺の "God Fearing Man" へと壮大に展開する後半部はかなりグッときちゃう。

1997年リリースのサード・アルバム "The Will To Live"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)は、ハードなギターのサウンドで幕を開ける1曲目の "Faded" を筆頭に、生々しくてファンキーなバンド・サウンドのインパクトが強い1枚。ホーンをフィーチャーしたファンクの "Mama's Trippin'" やレゲエの要素を取り入れた "Jah Work"、印象的なギターのフレーズのループにハードなバンド・サウンドのカタルシスが絡みつく "Glory & Consequence" 等、バラエティに富んだ内容に仕上がってるんだけど、それでも聴き終えた後に残るのは前の2作以上に 'ロックな感触' かな。

初めてベン・ハーパー & ジ・イノセント・クリミナルズ名義でのリリースになったのが1999年リリースの4作目 "Burn To Shine"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)。基本的には前作の路線を踏襲したバンド・アルバムで、ラウドでノイジーなギターのサウンドが目立つところも含めて、このアルバムも全体の印象は 'ロックな感触' かな。まさに、バンド形態で精力的にライヴを行って「(文字通りの意味で)オルタナティヴなアーティスト」としての評価を確立した時期の作品っていうか。

|

| Ben Harper "Diamonds on the Inside" |

|

| Ben Harper and the Innocent Criminals "Lifeline" |

2009年の "White Lies For Dark Times"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)はバンドのメンバーを一新してベン・ハーパー & リレントレス・7としてリリースされたアルバム。ベン・ハーパーを含めても4人っていうミニマムな編成(ギター x 2 / ベース / ドラム)によるバンド・アルバムで、全編を通じてロック色が濃い仕上がり。ちょっとニール・ヤング & クレイジー・ホース(Neil Young & Crazy Horse)とかを思い出しちゃう感じかな。

|

| Fistful Of Mercy "As I Call You Down" |

2011年リリースの "Give Till It's Gone"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)は自身のソロ作として一番最近の作品。2009年にニール・ヤングのライヴのフロント・アクトを務めた際に、ニール・ヤングがプレイした1989年リリースの "Freedom"(Links: iTunes / Amazon / Rakuten)収録の "Rockin' in the Free World"(Links: iTunes / YouTube)のパフォーマンスに感銘を受けて、このアルバムからのシングルとなった "Rock N' Roll Is Free"(Links: iTunes Audio / iTunes Video / YouTube) をそのライヴの直後に一気に書き上げたなんてエピソードがあったりするアルバムで、レコーディングは LA にあるジャクソン・ブラウン(Jackson Browne)のスタジオで行われたんだとか。そのジャクソン・ブラウンとリング・スター(Ringo Starr)がゲストとしても参加してるんだけど、ほとんどの曲がリレントレス・7のメンバーとの共作で、基本的には2009年の "White Lies For Dark Times" の延長線上にあるような感触のブルーズ・ロック・アルバムって言えるかな(ゲストが参加してるからベン・ハーパー & リレントレス・7名義にしなかったのか?)。

|

| Ben Harper with Charlie Musselwhite "Get Up!" |

この2人はライヴでも共演してて、9月にダラスで行われたライヴの音源は "Live From The Granada Theater: Dallas, Texas September 10, 2013" としてベン・ハーパーのオフィシャル・サイトで期間限定フリー・ダウンロードで公開された(今でも SoundCloud でストリーミングは可能)。

ライヴ作品としては、上述の "Live From Mars"・"Live at the Apollo"・"Live from the Granada Theater: Dallas, Texas September 10, 2013" 以外に、2007年にベン・ハーパー & ジ・イノセント・クリミナルズ名義で "Live at Twist & Shout"(Link: Amazon)、2010年にベン・ハーパー & リレントレス・7名義の "Live from the Montreal International Jazz Festival"(Links: Amazon / Rakuten)がリリースされてる。まぁ、ライヴに関しては YouTube にけっこう長い映像もいろいろアップされてたりするんで、とりあえず、映像でいろいろチェックしてみるのも面白い。個人的に気に入っているのが以下のモノで、約1時間のアコースティック・ライヴが堪能できる。

このライヴは2012年にシドニーで行われたモノなんだけど、約200人程度っていう小さなキャパシティの開場で行われたらしく、しかも、パール・ジャム(Pearl Jam)のエディ・ヴェダー(Eddie Vedder)がシークレット・ベストとして飛び入り参加するっていう豪華なオマケ付き。個人的にはハイライトは "The Will To Live" 収録の "Glory & Consequence" のアコースティック・ヴァージョンかな。オリジナルにはバンド・サウンドならではのカタルシスがあって、"Live From Mars" に収録されてるライヴ・ヴァージョンもその方向性でライヴ向けにさらにスケール・アップさせてるようなアレンジなんだけど、このライヴ・ヴァージョンもなかなか渋い仕上がりで。

|

| Ben & Ellen Harper "Childhood Home" |

さすがに20年のキャリアがある(しかもコンスタントに活動し続けて来た)アーティストだけあって、こうして改めて振り返ってみると、やっぱりかなりユニークなアーティストだなってことが再認識できる。一応、アマゾンとか iTunes とかで似たようなアーティストは表示されるけど、そういうアーティストに魅かれることって実はあまりなかったりするし。たぶん、構成要素だけを比べると確かに似たモノで構成されてるっていうか、重なる部分が多いんだけど、でも、実はそこに重なってない '何か' が確実にあって、重なってるモノと重なってない '何か' の組み合わせがすごくユニークで、個人的にもツボにハマってるんだと思うけど。

個人的には、昔好きになった(ある作品が好きだった)からってその後もダラダラと盲目的に追いかけるような優しさは持ち合わせてなくて、作品ごとにわりとドライな態度でつきあいつつ、コンスタントにクオリティの高い活動を重ねてなかったり、いつまでも(または突然復活とか再結成とかして)ある特定の時期の作品の名声をノスタルジアに訴えかえるだけのアーティストへの興味はあっさりなくなっちゃう性分なので、キャリアを通じて好きなアーティストってそれほど多くなかったりする(よく「非情だ」とか言われるけど)。「キャリアを通じて好きなアーティスト」を「好きなアーティスト」と呼ぶなら、それこそザ・ローリング・ストーンズ(The Rolling Stones)だってスティーヴィー・ワンダー(Stevie Wonder)だってボブ・ディラン(Bob Dylan)だって該当しなくなっちゃうわけで(だから「すごい(と思う)アーティスト」と「好きなアーティスト」が必ずしもイコールじゃなかったりするんだけど)。

しかも、デビューからのキャリアをリアルタイムで体験して追ってきたアーティストとなるとさらに少なくなるんだけど、最初のほうに「ベン・ハーパーは1969年生まれなので、世代的にはちょっと上だけど、まぁ、デビューから今までのキャリアを一通りリアルタイムで追ってきたって意味で '同時代感がある' 数少ないアーティストの1人って言える」って書いた通り、ベン・ハーパーはまさにそんな希有なアーティストの1人で、改めて、個人的にもシーンにとってもすごく貴重な存在だなって思ったりする。

0 comment(s)::

Post a Comment